3月19日(火)に、第27回目の合格祝賀会を開催しました。

当塾の合格祝賀会は、昨年度より「最後の授業」も兼ねています。

今年も無事卒業生たちを送り出すことができました。

第27期生は、在籍期間が長い子は4年、短い子で半年です。

一人ひとりに様々な思い出があります。

全員が、すばらしい高校生活を送ってくれることを願っています。

第27期生のみなさん、そして保護者の皆様、今まで本当にありがとうございました!

3月19日(火)に、第27回目の合格祝賀会を開催しました。

当塾の合格祝賀会は、昨年度より「最後の授業」も兼ねています。

今年も無事卒業生たちを送り出すことができました。

第27期生は、在籍期間が長い子は4年、短い子で半年です。

一人ひとりに様々な思い出があります。

全員が、すばらしい高校生活を送ってくれることを願っています。

第27期生のみなさん、そして保護者の皆様、今まで本当にありがとうございました!

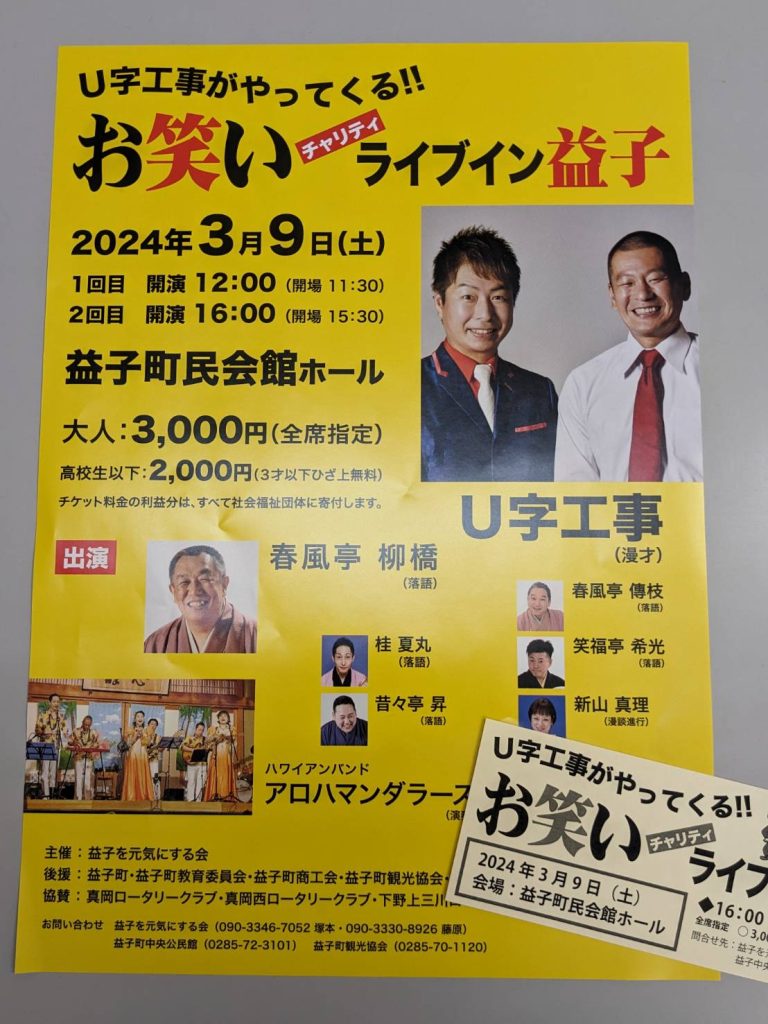

3月9日(土)、益子町民会館ホールで「お笑いライブ・イン・益子」があった。

落語好きの私は、地元で落語を聴けるということで行ってきた。

第一部に出演された落語家さんは、春風亭柳橋、春風亭傳枝、桂夏丸、笑福亭希光、昔々亭昇の5氏。

いずれも落語芸術協会に所属されている噺家さんたちである。

5氏のうち、古典落語を演じられたのは2氏のみ、他の3氏は新作落語(だったと思う)。

もちろん5氏ともおもしろかったが、落語は古典の方が好きだ。

多くの新作落語は、どうしても漫才にはかなわないかなと思っている。

第二部は栃木出身の漫才師「U字工事」のお二人だ。エネルギッシュなしゃべり、地元ネタありで、最初から最後まで、非常に楽しませてくれた。

テレビで見るより数倍おもしろかった。

ずいぶん前(十数年前?)に、下野新聞で、U字工事さん宛に往復ハガキを送ると、彼らが「ごめんねごめんね」と書いて全員に送り返してくれるという企画があった。

冬から春頃の企画だったか。

私も参加した。

ハガキを送ったことさえ忘れていた秋ごろ(?)に返事が届いた。

この時、私はU字工事のお二人を応援し続けようと思った。 このハガキは家のどこかにあるはず。

見つかったら当ブログ上で紹介します。

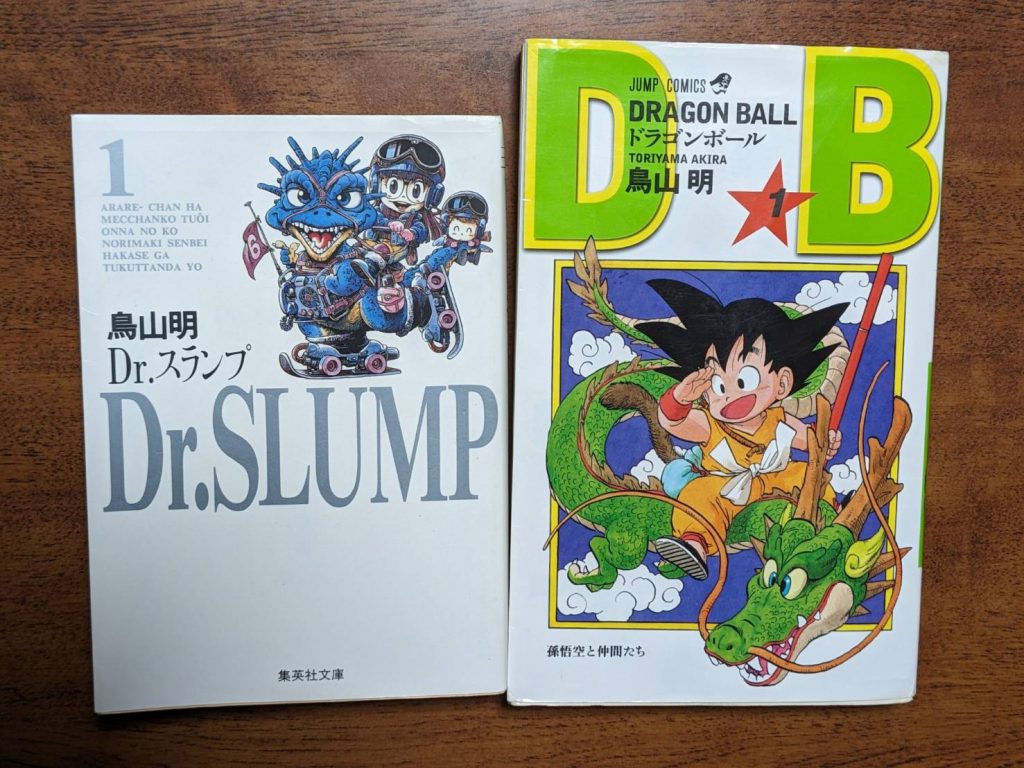

3月1日、漫画家の鳥山明さんがお亡くなりになった。

68歳だったそうだ。

代表作「ドラゴンボール」は日本だけでなく世界中で愛されている。

我が家にも「ドラゴンボール」は全巻そろっていて、特に妻がこの作品(とくに前半部分)の大ファンだ。

私は「Dr.スランプ」派。

ちょうど小学生の時に「少年ジャンプ」で連載が始まり、毎週読んでいた。

当時の漫画家はデビューすると上京するのが普通だったが、鳥山さんは地元の愛知県名古屋市から離れることはなかった。

その点がとても新鮮だった。

また、「Dr.スランプ」の中で名古屋弁を使用し、名古屋弁を全国に広めたりもした。

鳥山さんの絵はとてもきれいで、オリジナリティーがあって、マンガの扉絵は一つの芸術作品のようであった。

新聞の記事で、鳥山さんが漫画家デビューする前は広告デザイナーをしていたということを知った。

鳥山さんのマンガに救われた人はたくさんいるはずだ。

すばらしい作品を残して下さったことに感謝しつつ、鳥山作品を再読している。

鳥山さん、本当にありがとうございました!

今年も当塾の塾生は全員が第一志望校に合格しました。

以下が第27期生の合格高校です。

なお、各学校の合格高校は、単数または複数です。

昨日で東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から13年が経った。

13年前のあの日は県立高校の合格発表日だった。

その年、全員が第一志望校に合格し、パソコンに向かって塾内向けのプリントを作っていた時に大地震が起こった。

その後、原発事故が起こった。あの時の恐怖と絶望感、悔しさは忘れられない。

それまで、国と電力会社は原発の安全神話を垂れ流し、原発の危険性を訴える人や集団を「危険人物」「危険な集団」とレッテル貼りをし、口封じをしてきた。

その結果があの原発事故である。

事故後、しばらくの間は原発を減らすような動きがあった。しかし、いつの間にか原発再稼働、原発使用年数の延長、原発の新増設など、原発を積極的に活用する方向に進んでいる。

地震が多い日本、しかも使用済み核燃料(核のゴミ)の保管場所さえ決まっていない日本である。

こんな日本に原発は向いていない。

能登半島地震があっても国は原発を積極活用しようとしている。

高濃度の放射性物質を含んだ汚染水は日々大量に発生している。そして「処理水」の海洋放出はこれからも続く。

福島第一原発事故の関連死の中には、生活苦による自死、将来の展望が持てないことによる自死も多いそうだ。

国は国民一人ひとりの生活や幸せを本気で考えているのか。

はなはだ疑問である。

本日は県立高校・一般選抜の合格発表日でした。

今年も当塾の塾生は全員が第一志望校に合格しました。

第27期生のみなさん、合格おめでとうございます!

新中1生は、中学校生活が始まる前の3月~4月入塾がオススメです。

「中学校に入ると部活動もあるので、中学校生活に慣れてから入塾させよう」「勉強についていけなくなってから塾を考えよう」とお考えの方もいらっしゃいます。

当塾の授業は「先取り学習(学校の予習)」です。

学校の少し先を学ぶことで、心に余裕を持って中学校に通うことができます。

毎年、「もっと早く入塾させれば良かった」「大変だと思ったけれど、最初から尚朋スクールに入塾させたので順調に中学校生活をスタートすることができた」などの感想をいただきます。

当塾では、中学校生活の心構えや自主学習のやり方なども指導します。

中1の最初から当塾に入塾することで、勉強面で自信がつき、精神面でも余裕が出てきます。

是非、当塾の授業を体験して下さい。

お気軽にお問い合わせ下さい。

当塾の新学期は3月25日(月)に始まります。

現在、新学期生、体験入塾生を募集しています。

新年度を機に、「がんばってみよう」「自分を変えたい」「仲間と共にがんばりたい」と考えている人は、是非、尚朋スクールにご入塾下さい。

まずは「授業を体験してみたい」という人も大歓迎です。

お気軽にお問い合わせ下さい。

ご連絡をお待ちしております。

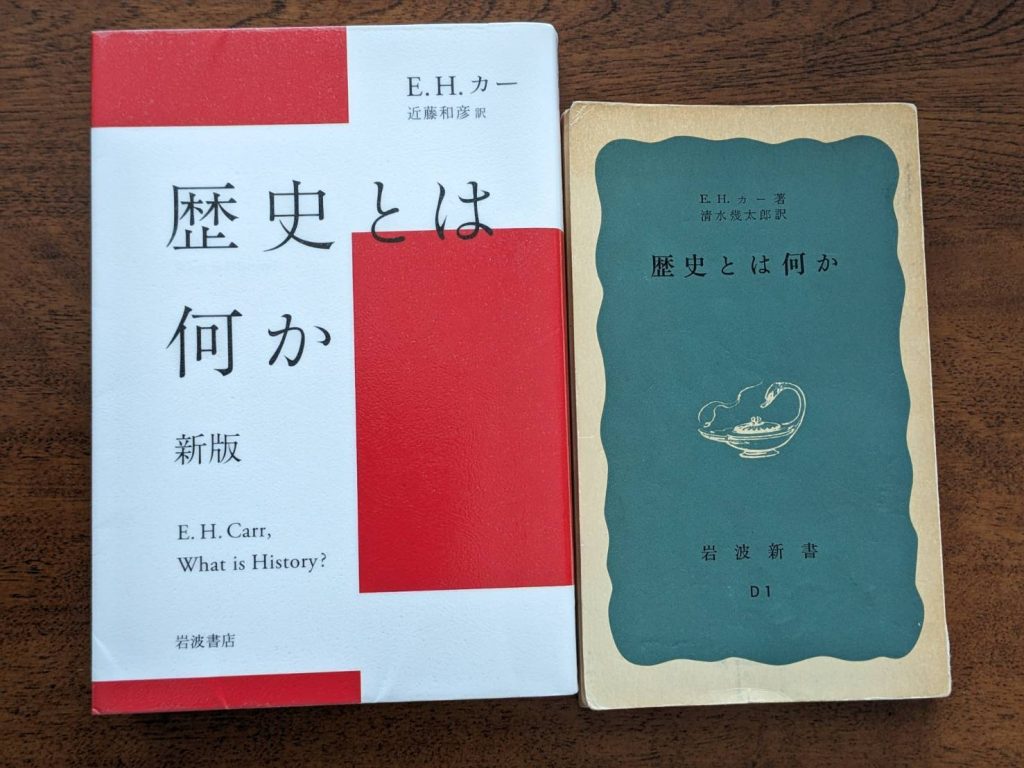

E.H.カー(1892~1982)の『歴史とは何か』(清水幾太郎訳、岩波新書)は、はるか30数年前、学生時代に読んだ。

「史学科の学生なら読まなければならない本、読んで当然」と言われていたので、古本屋で100円で買って読んだのだ。

読んだけれども、中身はほとんど残っていない。

せいぜいが以下の一文である。

歴史とは歴史家と事実との間の相互作用の不断の過程であり、現在と過去との間の尽きることを知らぬ対話なのであります。

この『歴史とは何か』の新訳が2022年に出たので、手に取ってみた。

近藤和彦訳の新版は371ページの大著。

実は、興味を持って読んだところは今回新たに付け加えられたカーの「自叙伝」と「略年譜」だった。

今回も、分かったようで分からない。

30数年前に読んだ時と同じような感想というところが情けない。

本当に、歴史とは何なのだろう?

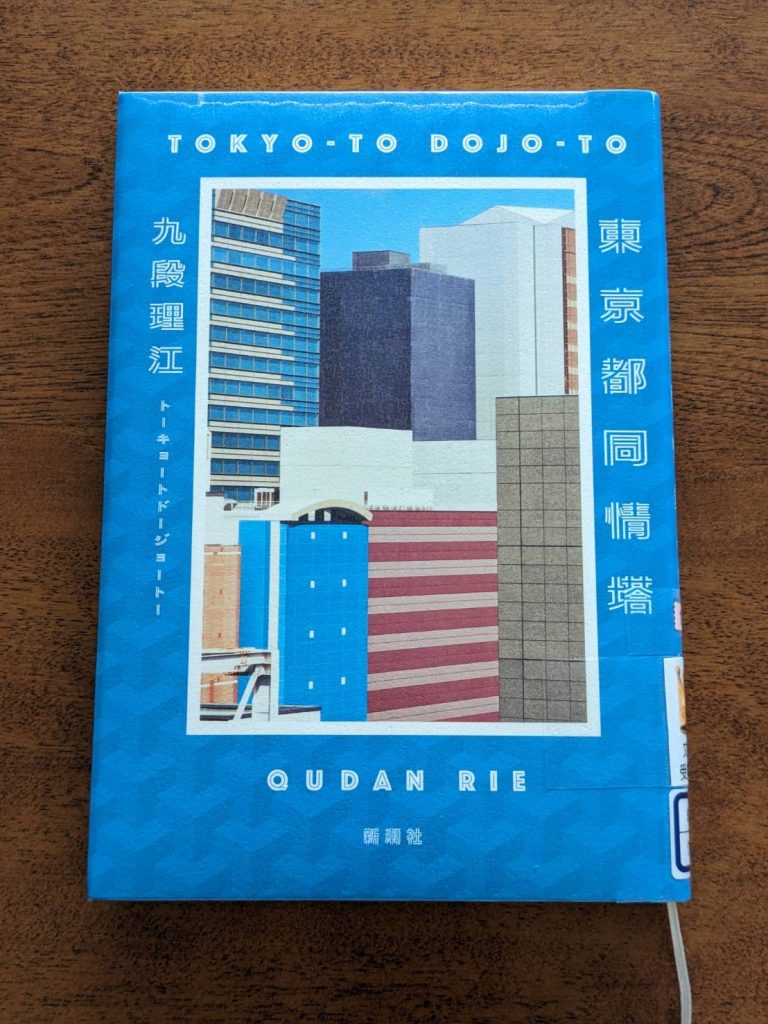

第170回芥川賞受賞作、九段理江著『東京都同情塔』を読む。

作者が「全体の5%くらいは生成AIを使っている」と発言し、文学界以外でも議論になっている作品だ。

正直、直木賞受賞の2作品と比べて読みにくいと思った。

これは芥川賞が「純文学」というジャンルの新人賞なので仕方ない部分ではある。

『東京都同情塔』の舞台は日本の近未来。

この物語は、現実とは違って、東京オリンピックはパンデミックの中、たくさんの犠牲者(死者)を出しながら2020年に開催される。

新国立競技場は、当初の計画であったザハ・ハディド氏が設計したものとなっている。

物語の日本社会は、異常なほどの寛容社会になっていた。

岡田斗司夫氏がいうところの「ホワイト社会」だ。

現実世界の日本もその方向に進んでいると思う。

「犯罪者」は「同情されるべき人々」で、彼らが快適に過ごす施設「シンパシータワートーキョー」(通称、東京都同情塔)が建設されている。

ジョージ・オーウェルのディストピアSF小説『1984』が頭に浮かんだ。

犯罪者にとって、「シンパシータワートーキョー」内はユートピアである。

好きな服を来て、好きな本を読んで、好きな映画を視聴して、快適に過ごせる。

しかし、実は完全な自由は与えられてはいない。

使用できない言葉があったり、自由に思考できなかったりする。

ここで暮らす人々は、使用禁止用語の存在自体忘れてしまっている。

ユートピアは、見方を変えればディストピアである。

『東京都同情塔』は難解な小説だった。

ちゃんと理解するためには、何回か読み返す必要がある。

時間を置いて、また読み返してみようと思う。

評判通りのすごい小説だったが、何かもやもやしたものが残った。

やはり芥川賞受賞作だからなのかもしれない。