本日より、一般選抜受験者を対象に「入試直前対策」を行います。

尚朋スクールは、3月2日(土)・3日(日)も含めて、入試前日まで全力でサポートしてゆきます。

一般選抜組のみなさん、最後までがんばってゆきましょう!

投稿者: shoho-school

第85回 河﨑秋子著『ともぐい』

河﨑秋子著『ともぐい』(新潮社)を読む。

この作品は第170回の直木賞の受賞作だ。

新聞や雑誌の書評などでかなり評判が良かったが、まったくその通りのすばらしい作品だった。

舞台は明治後期(日露戦争直前)の北海道。

主人公は猟師の「熊爪」という男だ。

「熊爪」は自然と共に生きる。

その生き方は、人間というよりも獣のようでさえある。

力強い文体で、最初から物語にぐいぐい引き込まれた。

詳しい内容は差し控えるが、当初の予想を裏切り、物語は驚きの結末を迎える。

いくつかの書評でその結末(熊爪の死)が衝撃だったと書かれていたが、本当にそうだった。

昔の猟師の生き方、野生動物の生態なども知ることができて興味深かった。

私は知らなかったのだが、河﨑秋子さんの「動物文学」は以前から定評があったようだ。

これから河﨑さんの過去の作品を読んでみようと思う。

第84回 立川談四楼著『談志が死んだ』

1月21日の東京新聞に、落語家の立川談四楼師匠のインタビュー記事が載っていた。

それを読んで、立川流の弟子たちの対談集『談志が死んだ ~立川流は誰が継ぐ』(講談社、2003年)を読み、その流れで談四楼師匠の『談志が死んだ』(新潮社、2012年)を読んだ。

談四楼師匠は七代目・立川談志の高弟だ。

私は談志のファンで、談志の高座を2回見たことが自慢である。

談志のCDはよく聴くし、年末にCDで談志の人情噺「芝浜」を聴くのが恒例となっている。

談四楼師匠は小説も書く噺家さんで、たくさんの小説を書かれている。

『談志が死んだ』は、入門から師の談志の死まで、自身と談志との関係と思いを書いた小説だ。

落語界の師匠と弟子という関係は非常に厳しいもの。

しかも、師匠が個性の強い、癖のあり過ぎる、あの談志である。

当然、尊敬、憧れ、嫉妬、葛藤、憎しみ(?)など、さまざまな感情が渦巻く。

小説『談志が死んだ』では、これらのことが包み隠さず書かれている。

さすが「小説も書く噺家さん」だ。

われわれ読者は怖いものを見るような感覚で、談志と弟子たちとのあれやこれやを知ることができる。

『談志が死んだ』は、たいへん魅力的な小説だった。

1983年、談志が弟子たちを率いて落語協会を脱退し、立川流を設立したのは、談志の弟子の談四楼さんと小談志さんが協会の真打ち昇進試験に不合格とされたことが原因。

その後の立川流の活躍は見ての通りである。

今日、2024年の2月25日は、落語協会が発足してからちょうど100年の節目の日。

その日にこの駄文を書いたのは、別に狙ったわけではありません。

第83回 西田井駅

関東地方で春一番が吹いた日、真岡鐵道の西田井駅へ行った。

実は、この駅に行ったのは今回が初めてである。

今から約40年前、国鉄の真岡線に乗って高校に通っていた。

真岡駅にあるオレンジ色のディーゼルカー(キハ20型ディーゼル動車)だ。

だから、高校時代の3年間、毎日西田井駅周辺の風景は見ていた。

当時は、「おもしろい形をした池があるな」と思っていたものだ。

いつかは西田井駅へ行ってみたいと思いつつ、人生の半分以上を過ぎてしまった。

今回、車で真岡へ行く途中に西田井郵便局に寄り、その時に西田井駅へ行ってみようと思ったのである。

西田井駅は無人駅で、昭和の雰囲気が残っていると感じた。

駅のすぐ近くにある池(ため池)は「西田井駅前公園」となっていた。

私の高校時代は「暗くてうっそうとした池」という印象だったが、きれいに整備されている。

釣りをする人も何人かいて、のんびりした時間が流れていた。

私は釣りはやならいが、釣りをする人を見ているのは悪くない。

「観る将」みたいな「見る釣り」か?

落語の「野ざらし」のまくらを思い出した。

近くにこんな素敵な場所があったとは。

真岡鐵道「西田井駅」を私のお気に入りスポットに追加することにした。

特色選抜の合格内定について

当塾の現中3生(第27期生)は6人が県立高校の特色選抜に合格しました。

合格が内定したみなさん、おめでとうございます!

- 真岡女子高 1名

- 益子芳星高 2名

- 真岡工業高 生産機械科 3名

さあ、一般選抜まであと18日です。

私たち講師も、一般選抜受験生とともに最後までがんばってゆきます。

第82回 意外といけるものです

2月5日は、栃木では今年一番の大雪だった。

そのため授業は休みにして、別な日に振替授業をすることにした。

写真は翌日(6日)の午後、塾の南側から撮影したもの。

雪が降ったせいか、非常に寒かった。

夜は車のドアも凍っていた。

実は、我が家では昨年の冬から、「こたつ」と「湯たんぽ」「重ね着」で冬を乗り切っている。

それまではエアコンもつけていたが、「もしかして、こたつと湯たんぽだけでも大丈夫なのではないか」と思ったのだ。

電気代の節約にもなる。

実際、去年の冬は「こたつ」と「湯たんぽ」「重ね着」だけで何の問題もなかった。

そして今年もエアコンはつけていない。

兼好法師も『徒然草』(第五十五段)で以下のように言っている。

家の作りやうは、夏をむねとすべし。冬はいかなる所にも住まる。暑きころ、わろき住居は耐え難きことなり。

◆現代語訳◆

家作りの方針は、夏を中心に考えるべきだ。冬はどんな場所であっても住むことができる。けれど、暑い夏は、暑さを考えないで建てた家は住めたものではない。

寒い冬を「こたつ」と「湯たんぽ」「重ね着」で乗り切るのもなかなかいいものです。

是非、みなさんもチャレンジしてみて下さい。

そうそう、頭の寒い私は「毛糸の帽子」も被っています。

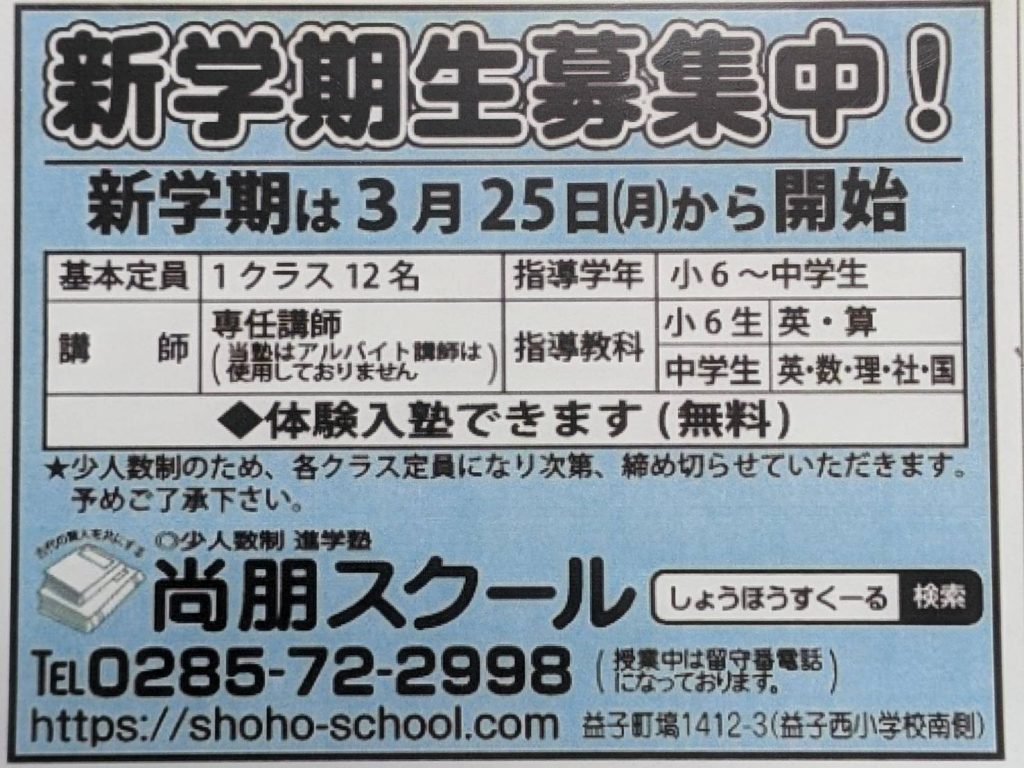

新学期生募集中!

尚朋スクールは少人数制進学塾です。今春で28年目を迎えます。

卒業生のお子さんや甥御さん、姪御さんもお預かりしています。

◆専任講師による「少人数制」だから伸びる、一人ひとりの課題は個別に対応するから伸びる

指導歴の長い専任講師による責任ある指導のもと、仲間と励まし合いながら楽しく学習しています。

また積極的に個別指導(補講・無料)も行います。知識の詰め込みや単なる丸暗記をさせるのではなく、「内容をしっかりと理解する子を育てる」という方針で指導しています。だから当塾の塾生は伸びるのです。

塾生たちは益子町だけでなく、真岡市や茂木町、市貝町からも通っています。益子町以外の方も是非ご検討下さい。

◆ブログ「塾長の気まぐれ日記」連載中!

(塾長 小薬健一)

尚朋スクールの特色選抜指導

今日は県立高校の特色選抜です。

当塾の特色選抜対策は、「作文・小論文の添削指導」と「面接指導」を行います。

作文・小論文の添削指導

12月下旬から、一人ひとりに課題を出し、その課題が「合格する」まで何度も書いてもらいます。

第27期生で一番書いた塾生は、4つの課題を計11回書きました。

書き直すたびに文章力が身につきます。

面接指導

1月下旬から計4回行いました。

他の特色選抜受験者と一緒に練習を行うことで、たくさんの「気づき」があります。

1回目より2回目、2回目より3回目と、回を追うごとに上達します。

私立高の合格高校

第27期生の私立高の合格高校が確定しました。

合格、おめでとうございます!

合格高校は以下の通りです。

- 作新学院高

総合進学部(3)

情報科学部(6) - 文星芸術大学附属高

普通科(1) - 宇都宮文星女子高

普通科(1) - 星の杜

普通科(1) - 白鴎大足利高

総合進学(スポーツ特待1) - 國學院大栃木高

文理コース(スポーツ特待1) - 岩瀬日本大高

日大進学コース(2)

第81回 ドラマはいつも2話目から

テレビドラマはよく見る。

最低でも1クールに3作品は見ている気がする。

そして、なぜかいつも2話目から見ることが多い。

新聞のテレビ欄で、新しいドラマが写真つきで紹介されるのが2話目からということが多いからだと思う。

1話目から紹介してもらえるとありがたい。

さて、現在見ているドラマは以下の通り。

( )内の名前は主演俳優、敬称略。

「ブギウギ」(NHK、月~金、趣里)

「光る君へ」(NHK、毎週日曜日、吉高由里子)

「正直不動産2」(NHK、毎週火曜日、山下智久)

「院内警察」(フジ、毎週金曜日、桐谷健太)

「ジャンヌの裁き」(テレ東、毎週金曜日、玉木宏)

「おっさんのパンツがなんだっていいじゃない」(フジ、毎週土曜日、原田泰造)

このうち、1話目から見ているのは「ブギウギ」と「光る君へ」で、他はすべて2話目からの視聴。

さて、今日からずっと楽しみにしていた新しいドラマが始まる。

宮藤官九郎脚本・阿部サダヲ主演の「不適切にもほどがある!」(TBS)だ。

クドカン脚本・阿部サダヲ出演の作品には、「タイガー&ドラゴン」(主演は長瀬智也と岡田准一)という名作がある。

今回の新作も絶対におもしろいはずだ。

今から非常に楽しみにしている。

※「正直不動産2」の第2話「思いを伝える」(1月16日放送)では、益子町と益子焼、真岡鐵道などが出てきました。