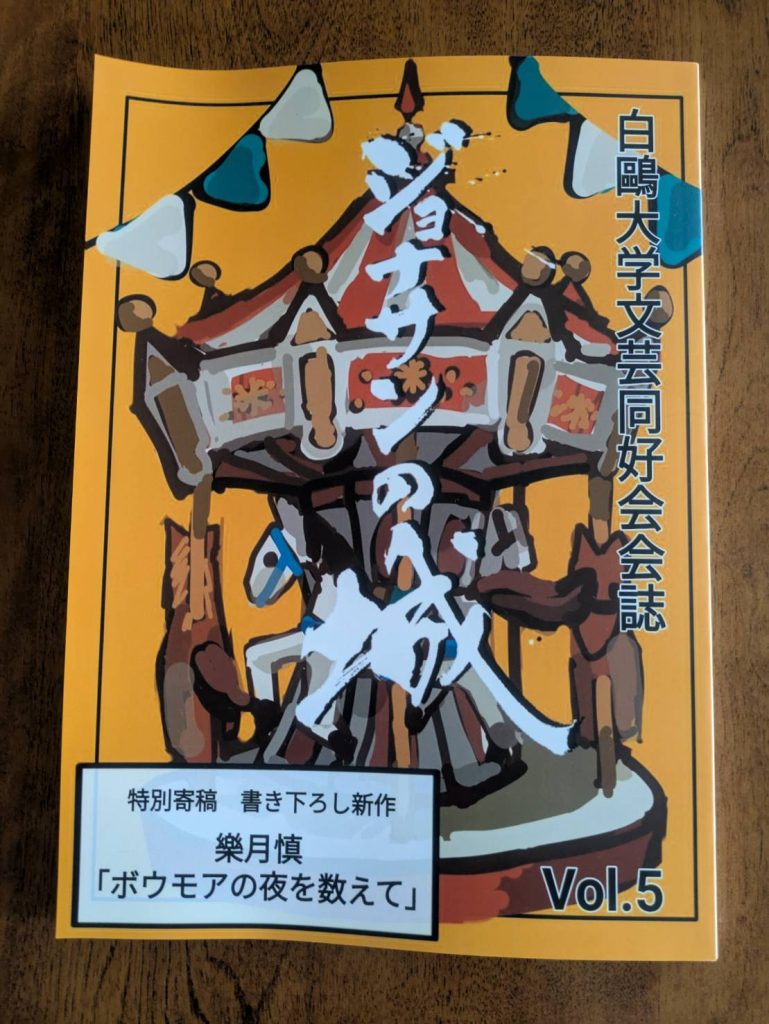

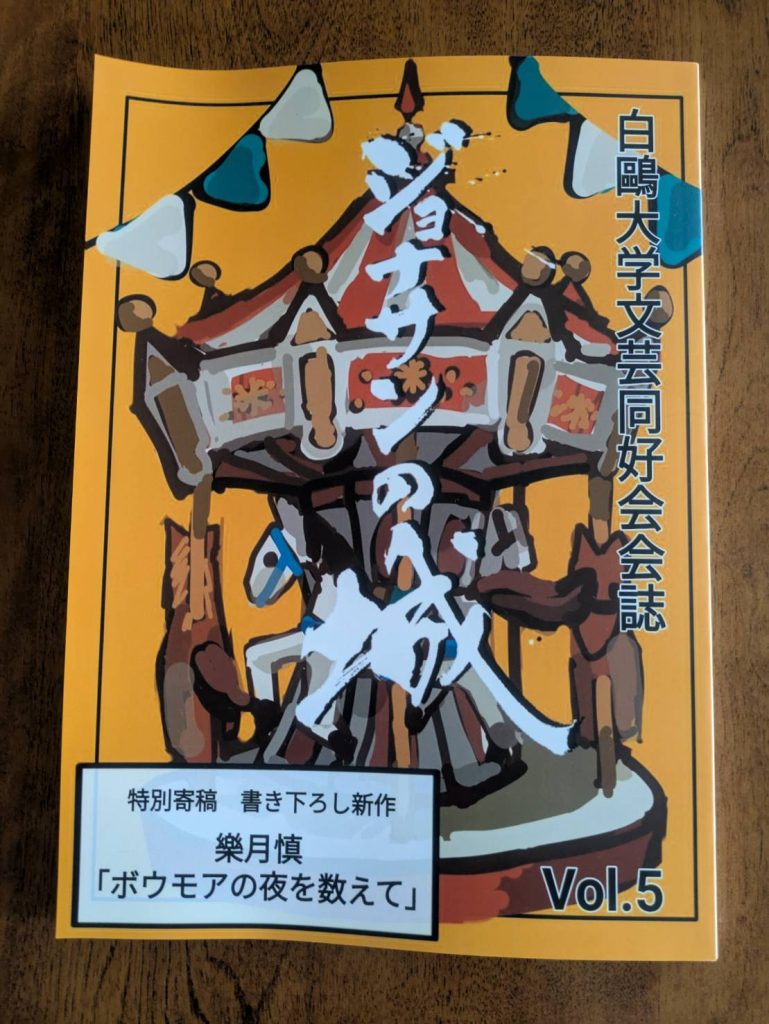

当塾の卒業生で、現在、白鷗大学3年生のMさんから、白鷗大学文芸同好会会誌『ジョナサンの城』をいただきました。

昨年の今頃の時期にもいただき、楽しく拝読しました。

今回いただいた会誌は第5号、執筆者13名、150ページの立派な会誌です。

これからじっくりと読ませていただきます。

Mさん、ありがとうございます。

当塾の卒業生で、現在、白鷗大学3年生のMさんから、白鷗大学文芸同好会会誌『ジョナサンの城』をいただきました。

昨年の今頃の時期にもいただき、楽しく拝読しました。

今回いただいた会誌は第5号、執筆者13名、150ページの立派な会誌です。

これからじっくりと読ませていただきます。

Mさん、ありがとうございます。

11月4日に本年度2回目の三者面談会が終わりました。

お忙しい中、ご参加いただきましてありがとうございました。

短い時間でしたが、各自の課題や今後の方針などを話すことができました。

全体としての感想は、次号の保護者通信でお伝えする予定です。

三者面談会期間中に限らず、いつでも面談を行います。

ご質問、ご相談などがあればご連絡下さい。

◆以下は、「保護者通信」第274号(2025年10月2日発行)に掲載したものです。

先日、当塾の卒業生(第20期生、24歳)が塾に顔を出してくれました。公務員として国勢調査の資料を自宅に届けてくれ、対応した妻が「塾長は職場にいる」と話すと、わざわざ塾まで挨拶にきてくれたのです。

彼と最後に会ったのは、中3の合格祝賀会の時でした。ずいぶんと雰囲気が変わっていて、最初は誰かわかりませんでした。

高校時代のこと、大学受験や大学時代のこと、現在の仕事のことなど、1時間半ほど話し込みました。教室を見て、とても懐かしそうにしていました。仕事は大変そうでしたが、前向きにがんばっているようですばらしいと思いました。

時々、さまざまな場所で活躍している卒業生たちと再会します。大人になった卒業生たちと話すと、たくさんの元気がもらえます。自分も「さらにがんばろう」と思った一日でした。

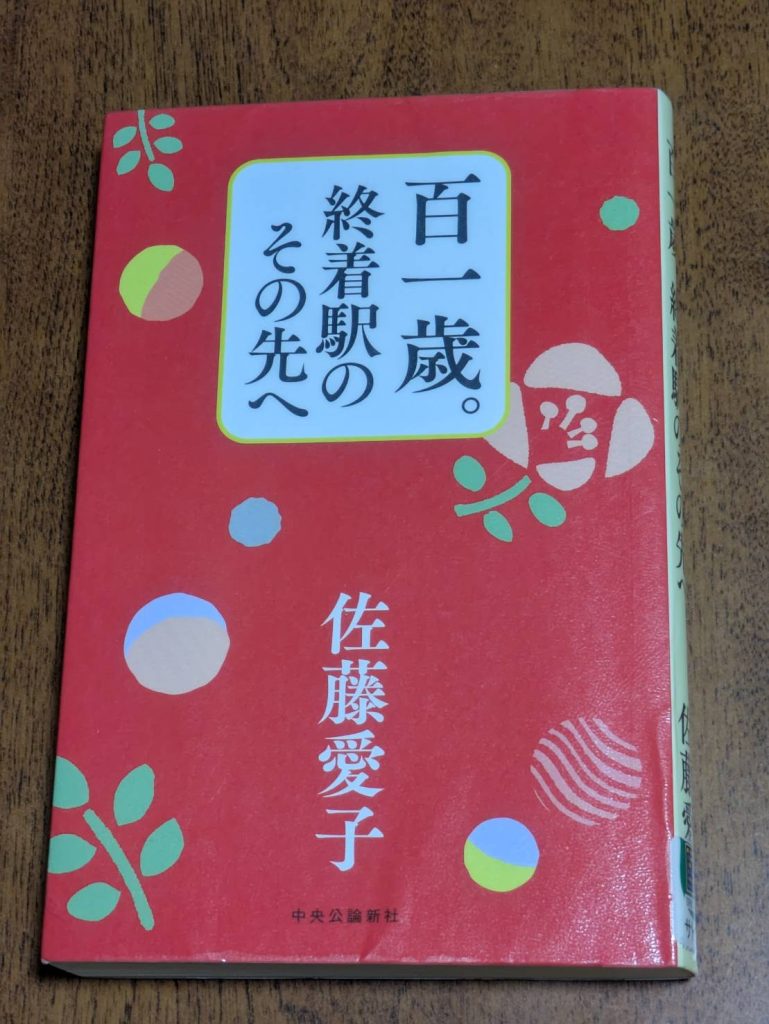

佐藤愛子著『百一歳。終着駅のその先へ』(中央公論新社)を読む。

当ブログ200回目で、佐藤さんの『九十歳。何がめでたい』の感想を書いた。

このエッセイ読んで、すっかり佐藤さんのファンになってしまった。

佐藤さんの魅力は、自分の考えをはっきりと言うところ、そして無理に時代について行こうとしない潔さがあるところだと思う。

『九十歳。何がめでたい』同様、『百一歳。終着駅のその先へ』でも「佐藤愛子節」炸裂で、読んでいてたいへん楽しかった。

佐藤さんのエッセイは、まだたくさんある。

どんどん読んでいきたいと思う。

昨日は中学3年生の下野模試でした。

塾生たちは最後まで真剣に取り組んでいて、とても頼もしく思いました。

今回の結果は11月中旬にお渡しする予定です。

次回の下野模試は11月30日です。

その前に、益子中、七井中、真岡東中は定期テストがあります。

(田野中の定期テストは12月です。)

この間にも各中学校で実力テストがあると思います。

受験生はテストに追われて大変ですが、「復習をしっかりと行う」ということを心がけて、がんばって下さい。

応援しています!

10月9日に、中学3年生を対象に、社会(公民)の特別授業「憲法って何だろう?」を行いました。

講師は当塾の卒業生(第22期生)でした。

塾生たちは大いに刺激を受け、勉強のやる気が出たようです。

特別授業を受けた塾生の感想は、ブログ「塾長の気まぐれ日記」(第206回)をご覧ください。

10月9日に、中学3年生を対象に、社会(公民)の特別授業「憲法って何だろう?」を行いました。

講師は当塾の卒業生でした。

特別授業を受けた塾生の感想をご紹介します。

(10月20日までに提出してくれた塾生の感想です。)

◆日本国憲法は国民を守るためのものであって、「憲法を変える必要はないのでは?」と思った。国民一人一人の権利はあるのが当たり前で、日本国憲法は国民を守るためにあるということが改めて分かった。授業の最初で「国は何のためにあるのか?」と問いかけられたが、そんなことは今まで一度も考えたことがなかったのでおもしろいと思った。講師に「国は誰もが幸せになるために存在する」と言われてすごく納得した。(授業以外の)私たちの質問と(講師の)回答を通して、これからさらに「勉強を頑張ろう!」と思えた。(Yさん)

◆とてもわかりやすくて充実した授業でした。憲法について深い学びができました。尚朋スクールの先輩の話を聞けて、「私も頑張ろう」と思いました。(Sさん)

◆今回の授業を受けて、公民に興味を持つことができました。これまでは日本の政治にあまり興味がなく、公民は苦手だと思い込んでいました。しかし授業を受けて、国の存在する理由や政治の仕組みなどを学び、公民に対するイメージが変わりました。貴重な機会をいただくことができて、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。(Hさん)

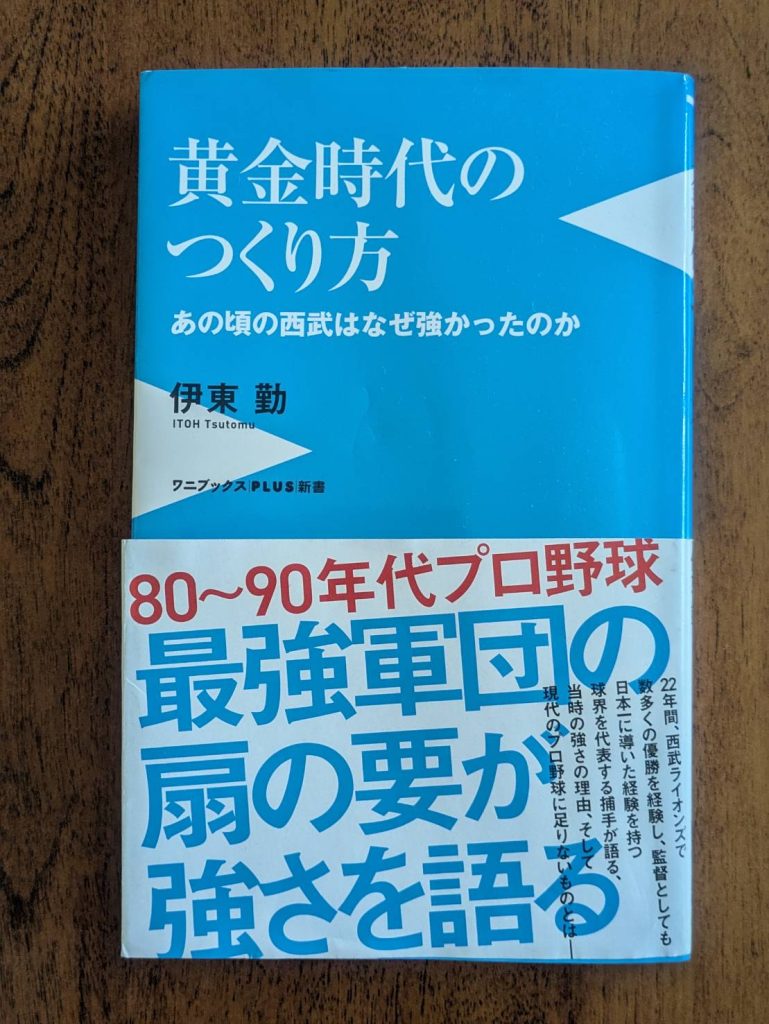

伊東勤著『黄金時代のつくり方』(ワニブックスPLUS新書)を読む。

伊東勤さんは西武の黄金時代の名捕手、監督として日本一に導いたこともある。

1980~90年代の西武は、本当に強い集団だった。

あの時代、なぜ西武が強かったのか、この本を読めばよくわかる。

伊藤さんはこの本の中で、球団との確執なども隠さずに書いている。

西武とロッテでの監督時代のこと、韓国でのコーチ時代のことなども興味深かった。

現在、プロ野球はCSファイナルステージで盛り上がっているが、西武には関係ないことが悲しい。

西武のエース、今井達也と髙橋光成の両投手が、今オフにポスティングでメジャーに移籍するかもしれないと報道されている。

両エースが同時にいなくなってしまったら、西武はかなりの戦力ダウンだ。

さて、来シーズンの西武はどうなるのか?

球団や監督、コーチ、そして選手には今年以上にがんばってほしい。

もちろん、ファンも応援をがんばります。

10月9日、中学3年生を対象に、社会(公民)の特別授業「憲法って何だろう?」を行いました。

講師は当塾の卒業生(第22期生)でした。

詳しくは、ブログ「塾長の気まぐれ日記」(第204回)をご覧ください。

10月9日、中学3年生を対象に、社会(公民)の特別授業「憲法って何だろう?」を行いました。

公民では重要な単元として、憲法を学習します。

講師は当塾の卒業生(第22期生、次男)でした。

現在、大学4年生(法学部生)で、来春から法科大学院に進学します。

「憲法とは何か?」「憲法と法律の違い」「国民主権とは?」「日本国憲法と大日本帝国憲法の違い」などの説明に、塾生たちは目を輝かせて授業に参加していました。

質問の時間では、授業内容以外の質問も受けつけました。

「高校や大学はどうやって選んだのか?」「やる気が出ないときはどうしたらよいか?」「帰宅後はどうやって過ごしたか?」「高校生活は何が楽しかったか?」など、塾生たちは活発に質問していました。

講師が当塾の先輩ということもあり、塾生たちは親しみを持って授業を受けていました。

ぜひ、来年も特別授業を開講したいです。

塾生たちによる特別授業の感想は、後日このブログ内で発表したいと思います。