先日、妻がアンパンマンのパンを作りました。

このときは、食パンの生地で作ったため、いまひとつのできでした。

そこで、リベンジしました。

今回は、ちゃんとバターロールの生地で作りました。

前回よりは上手にできました。

今回は、私もちょっとだけ手伝いました。

一番不格好なものが、私が作ったものです。

さて、どれでしょう?

先日、妻がアンパンマンのパンを作りました。

このときは、食パンの生地で作ったため、いまひとつのできでした。

そこで、リベンジしました。

今回は、ちゃんとバターロールの生地で作りました。

前回よりは上手にできました。

今回は、私もちょっとだけ手伝いました。

一番不格好なものが、私が作ったものです。

さて、どれでしょう?

NHK「連続小説」の「あんぱん」、今日が最終回でした。

今回の朝ドラはおもしろくて、最後まで欠かさずに視聴しました。

現在、大学生の次男は、幼稚園児の頃はアンパンマンが大好きでした。

「あんぱん」を視聴していたこともあって、今、我が家ではアンパンマンが再ブーム中です。

そんなわけで、先日、妻(当塾の理系講師)がアンパンマンのパンを作りました。

とても美味しかったです。

ごちそうさまでした!

鳥嶋和彦著『ボツ』(小学館集英社プロダクション)を読む。

この本は、聞き手の天野龍さんが鳥嶋さんにインタビューし、それを一冊にまとめたものである。

鳥嶋さんは「Dr.マシリト」として有名な、マンガ雑誌『ジャンプ』の伝説の編集者だ。

『ボツ』の副題は、『少年ジャンプ』伝説の編集長❝嫌われる❝仕事術。

鳥嶋さんは、鳥山明さんの才能を見出し、『Dr.スランプ』『ドラゴンボール』で鳥山さんを売れっ子マンガ家にした。

その厳しすぎる姿勢は、陰険で性格の悪い「Dr.マシリト」として、鳥山さんのマンガに何度も登場する。

鳥嶋さんは、常に、作家、同僚、さらには上司や会社に対しても厳しい視点で見ている。

まったくブレない。

その理由は、常に読者を第一に考えているからだ。

この点が、並の編集者とは違うところだ。

二人三脚で歩んできた鳥山明さんは天才マンガ家であり、鳥嶋さんは天才編集者だと思う。

『ジャンプ』編集部の裏側、マンガ家のこと、ヒット作の秘話などが詳しく語られていて、とても興味深い一冊だった。

また『Dr.スランプ』と『ドラゴンボール』を読み返そうと思う。

上村裕香著『ほくほくおいも党』(小学館)を読む。

上村裕香さんは現在25歳の大学院生、この作品は大学の卒業制作が基になっているそうだ。

上村さんは、この作品を出版社に持ち込んだのだが3社に断られたようだ。

『ほくほくおいも党』には、左翼政党の政治家や党員を親に持つ子どもたち、「活動家二世」たちの苦悩が描かれている。

これまで、このようなテーマの小説はなかったと思う。

なかなか重い内容であった。

やはり、子どもは、親には自分のことを第一に考えて欲しいと思うものである。

そんなことを再確認させられる作品だった。

宮島未奈著『それいけ! 平安部』(小学館)を読む。

宮島さんは、『成瀬は天下を取りにいく』でブレークした人気作家だ。

この本は、宮島さんの4冊目の著書である。

主人公の牧原栞は、高校入学と同時に、同級生の平尾安以加に誘われて「平安部」の立ち上げに関わることになる。

上級生も含めて部員が5人になり、京都で行われる蹴鞠大会に出場。

その後、文化祭に向けて力を合わせて活動し、ついに文化祭当日を迎える。

『それいけ! 平安部』は、高校生たちの群像青春小説である。

宮島さんの文体はとても読みやすく、今回も最後まで一気に読んでしまった。

おもしろく読むことができたが、私としては、そろそろ成瀬シリーズの3冊目を読みたいと思っている。

宮島さん、よろしくお願いします!

鈴木俊貴著『僕には鳥の言葉がわかる』(小学館)を読む。

新聞や書評で紹介されていて、ずっと読みたいと思っていた本だ。

三度の飯よりもシジュウカラが好きな鈴木さんは、学生時代からシジュウカラの観察と研究を始める。

そして、シジュウカラが会話していること、しかも文法能力まであるということを発見するのだ。

どんな観察や実験をしたのか、読者は鈴木さんと一緒に体験できる。

文章は読みやすく、かわいらしいイラストもついている。

最初から最後まで、わくわくしながら読むことができた。

そして、読み終えて幸せな気分になれた。

大人はもちろん、中高校生にもオススメの一冊だ。

定期テストに向けて自習室を開放しています。

現在、尚朋スクールには、益子中生、田野中生、七井中生、真岡東中生が通っていますが、来週、塾生が通うすべての中学校で定期テストがあります。

昨日は、中1~3年生の約10名が自習室に来て、集中して勉強していました。

家で集中できないという人は、ぜひ自習室を利用して下さい。

なお、7日(日)には「テスト対策学習会」を行います。

定期テストに向けて、がんばってゆきましょう!

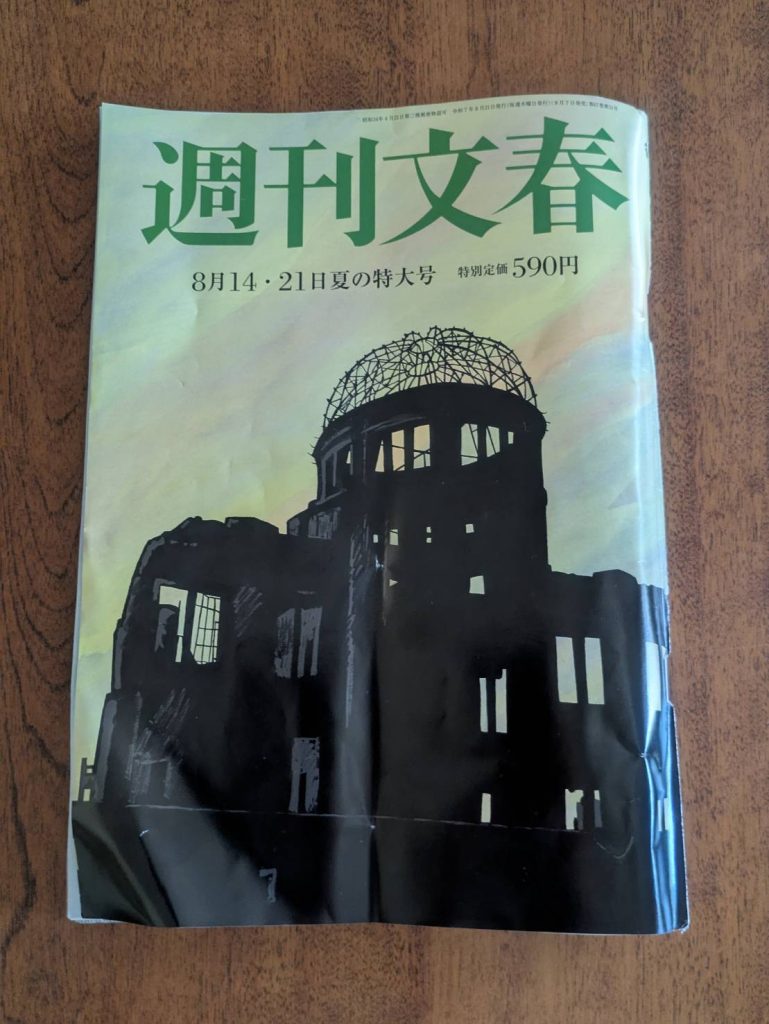

以下は「週刊文春」(2025年9月4日号)に掲載された拙文です。原文は倍以上の長さでした。

8月14・21日号特集「戦後80年を紡ぐ」はボリュームたっぷりの内容だった。池上彰さんの徹底解説はわかりやすく勉強になった。文春俳壇の戦時下の俳句にはいろいろと考えさせられた。

今だからこそ、私たちは戦争や平和を学び、次の世代に語り伝えるべきだと思う。

以下は下野新聞(2025年8月16日)に掲載された拙文です。

先日、栃木県立博物館で開催中の特別企画展「とちぎ戦後80年~いま、おやと子で知る 軍隊・戦争と栃木~」へ行ってきた。この企画展は、明治初期の「富国強兵と国民皆兵」から「総動員体制の戦争へ」、終戦から1950年くらいまでが扱われている。

特に興味をひかれたのは、日中戦争から敗戦に至るまでの展示だ。臨時召集令状(複製)や日章旗寄せ書き、千人針、防空頭巾、「国民精神総動員」のポスターや大日本国防婦人会のたすき、戦費調達のための国債など、これらの物からは戦時中の重苦しい社会の雰囲気が伝わってきた。投下された焼夷弾や溶けた硬貨のかたまりなどもあった。

この企画展を見れば、どんなことがあっても戦争はやってはならないと思うはずだ。親子で足を運び、戦争や平和について話し合ってみると良いと思う。

尚朋スクールは、小手先のテクニックではない、「物事の本質を見抜く力」を養い、「受験で終わらない学力」を身につけさせたいと考えております。

2学期を充実したものにするためにも、2学期が始まるこの機会にご入塾下さい。

無料の体験入塾も行っています。

お気軽にお問い合わせ下さい。