4月27日、ライオンズ対オリックス戦を観戦。

今年最初の公式戦生観戦だ。

緑豊かなベルーナドーム(埼玉県所沢市)は、新緑のこの季節が一番美しく、野球観戦には最高なのである。

久しぶりに試合開始から終了まで観戦する。

この日の試合も、ルーキーの渡部聖弥選手が躍動した。

5回裏の段階で、4割6分2厘、得点圏打率6割だった。

この日の成績は、3打数2安打、2打点と大活躍だった。

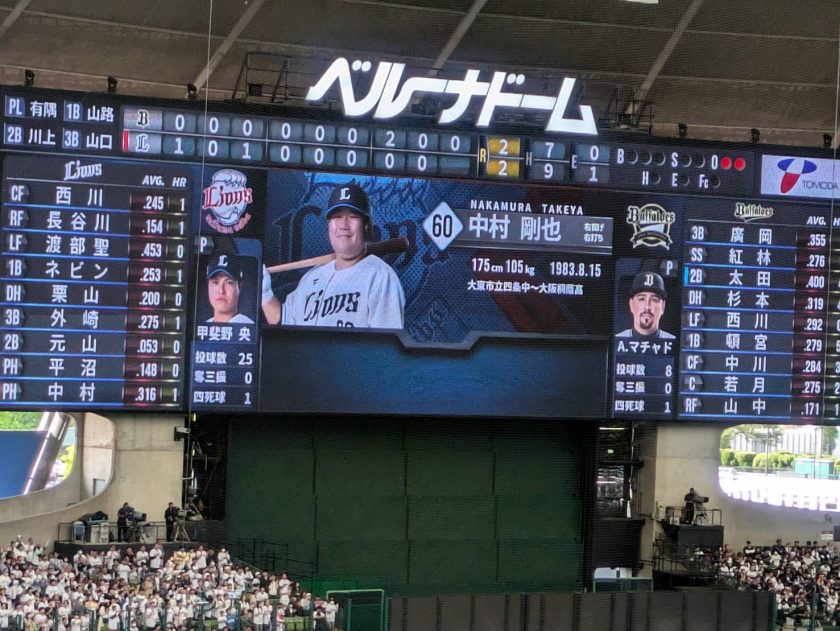

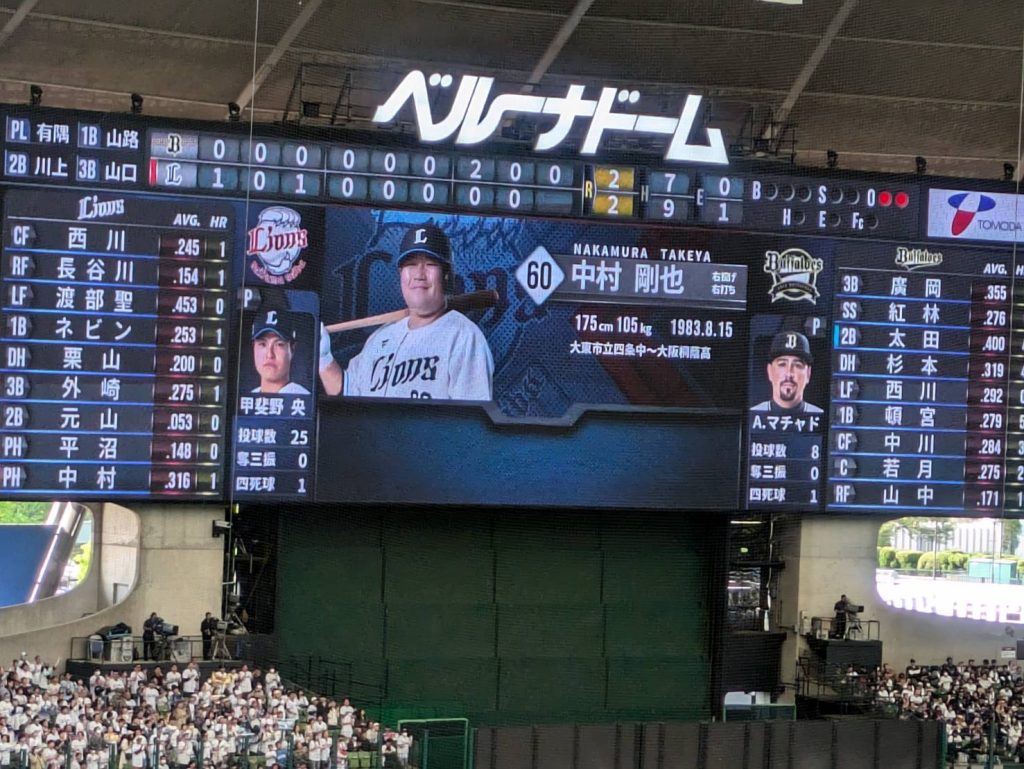

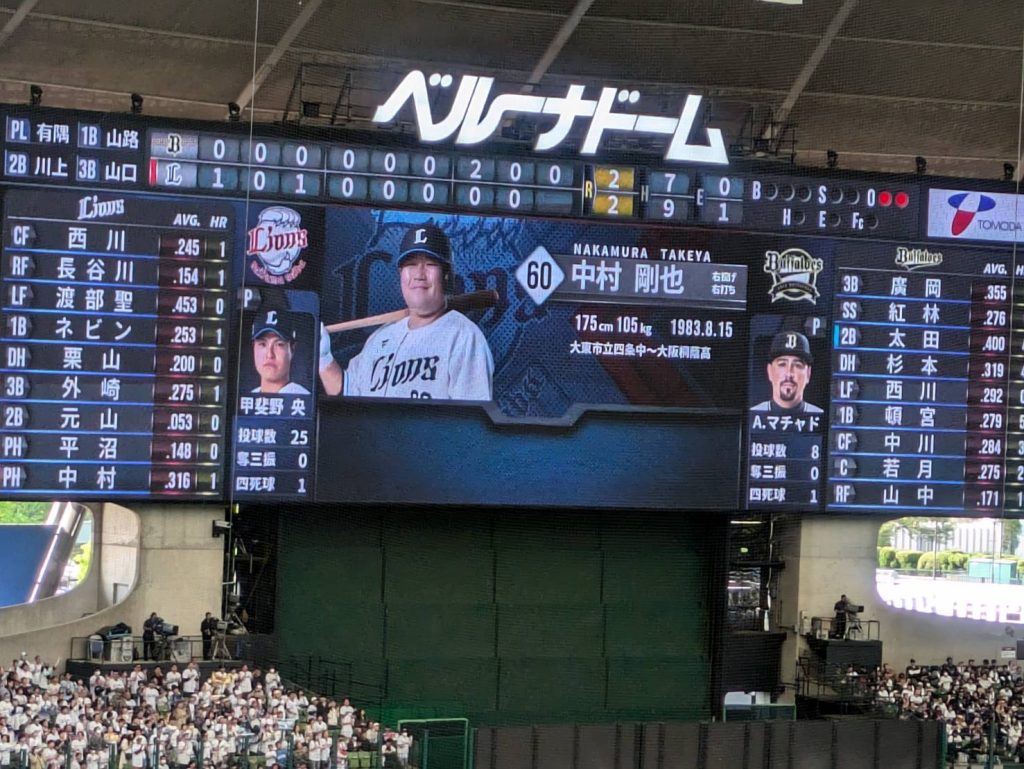

6回まで、ライオンズは2-0と勝っていたが、7回表にオリックスの中川圭太選手の2ランホームランで同点になってしまう。

9回裏のライオンズの攻撃は見応えがあった。

オリックスの投手は守護神マチャド。

5番の栗山巧選手は、レフトフライで1アウト。

1アウト走者なしで、6番の外崎修汰選手がレフトへのヒットで一死一塁。

7番の元山飛優選手が送りバントを決めて2アウト2塁。

8番の古賀悠斗捕手のところで代打、平沼翔太選手。

球場にはチャンステーマ4が流れ、大いに盛り上がる。

その平沼選手に対してオリックスは申告敬遠で二死一二塁。

9番の滝澤夏央選手のところで、西武のレジェンド、今年24年目の中村剛也選手が代打として登場する。

中村選手は、2ストライク1ボールから、レフトへのサヨナラツーベースでライオンズの勝利。

もちろん、この日のヒーローインタビューは中村選手だ。

後日知ったのだが、この日、中村選手の盟友である栗山選手(プロ24年目)が3000塁打を達成した。

プロ野球で64人目、球団生え抜きでは中村選手に次いで2人目の偉業達成だそうだ。

久しぶりにサヨナラゲームを生で観ることができて、最高の一日だった。

ライオンズのファンクラブに入っていると、土日祝日の本拠地開催時に、選手のピンバッチをもらうことができる。

ピンバッチは黒い袋に入っているので、どの選手のものが入っているか、開けてみるまでわからない。

自宅に戻って、袋を開けてみると中村剛也選手のピンバッチだった。