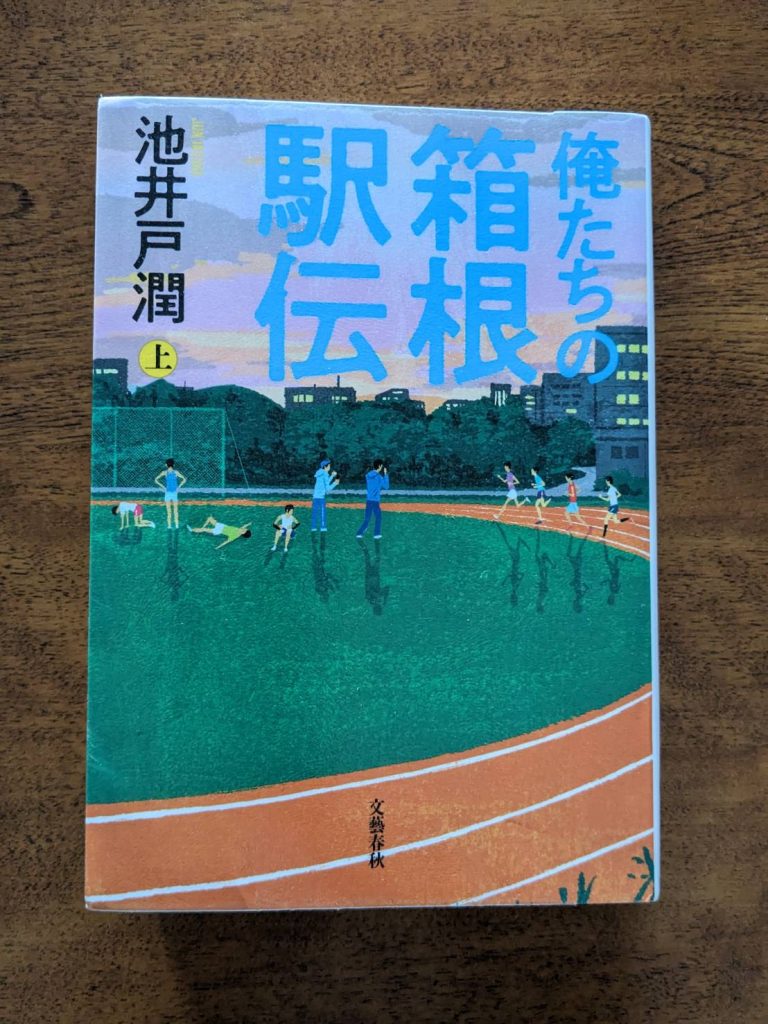

池井戸潤さんの『俺たちの箱根駅伝 上巻』(文藝春秋)を読む。

池井戸さんの小説やドラマは本当におもしろい。

複雑な人間関係、複数のストーリーが同時に進んでいくなど、読者や視聴者を最後まで飽きさせないのだ。

そして、最後には読者や視聴者を幸せな気持ちにしてくれる。

池井戸さんの小説は娯楽作品の王道をいくのだ。

たくさんの作品がテレビドラマ化されるのも当然である。

『俺たちの箱根駅伝』も、関東学生連合チームの監督や仲間たちとの葛藤、箱根駅伝を放送するテレビ局の複雑な人間関係が同時進行し、そして2つの物語が交錯し、展開していく。

主要な登場人物の前に次から次へと困難が立ちはだかる。

彼らは困難の一つ一つを乗り越え、成長していく。

わくわくする群像劇だ。

実際の箱根駅伝まで1か月を切ったこの時期に、『俺たちの箱根駅伝』を読むことができて幸せである。

さあ、これから下巻を読もう。