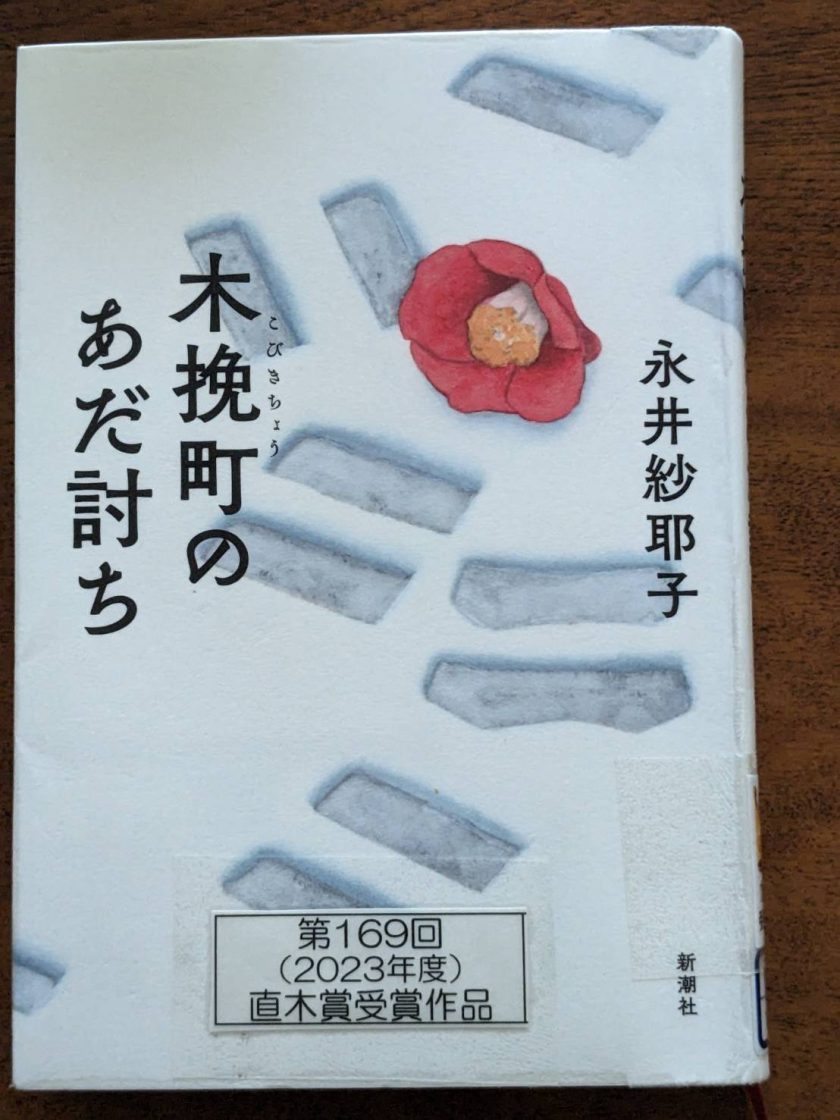

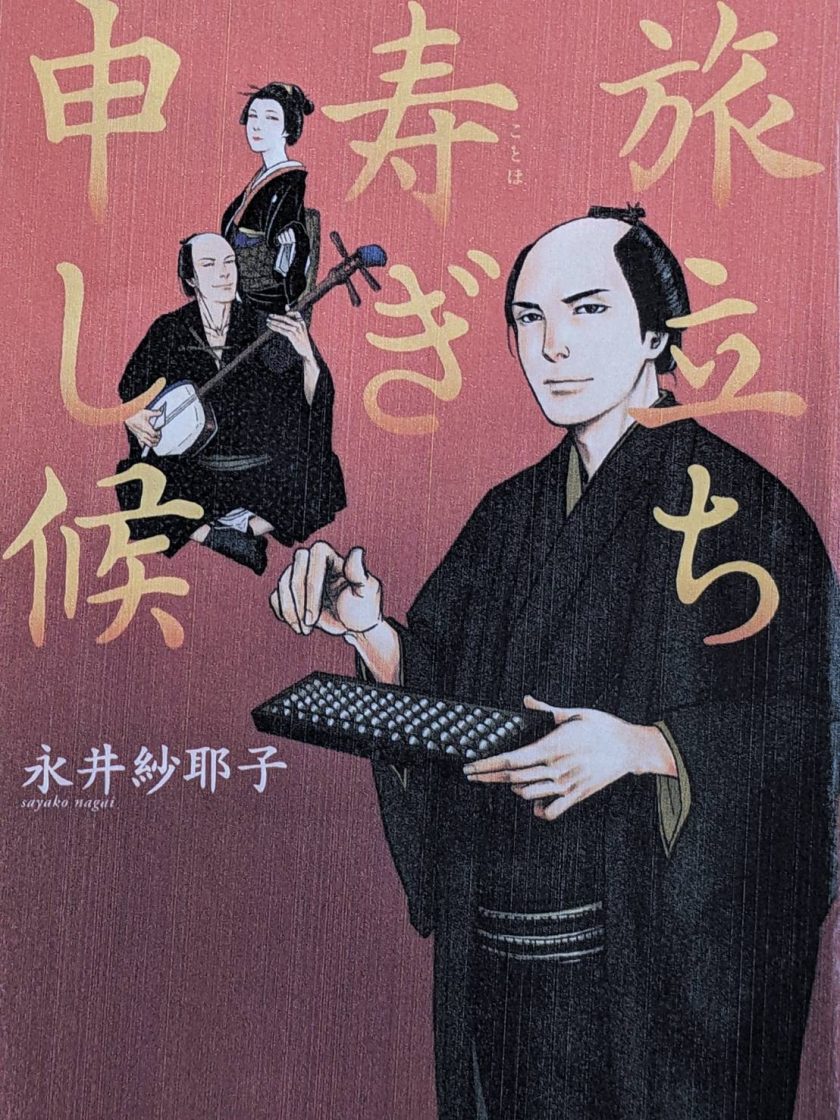

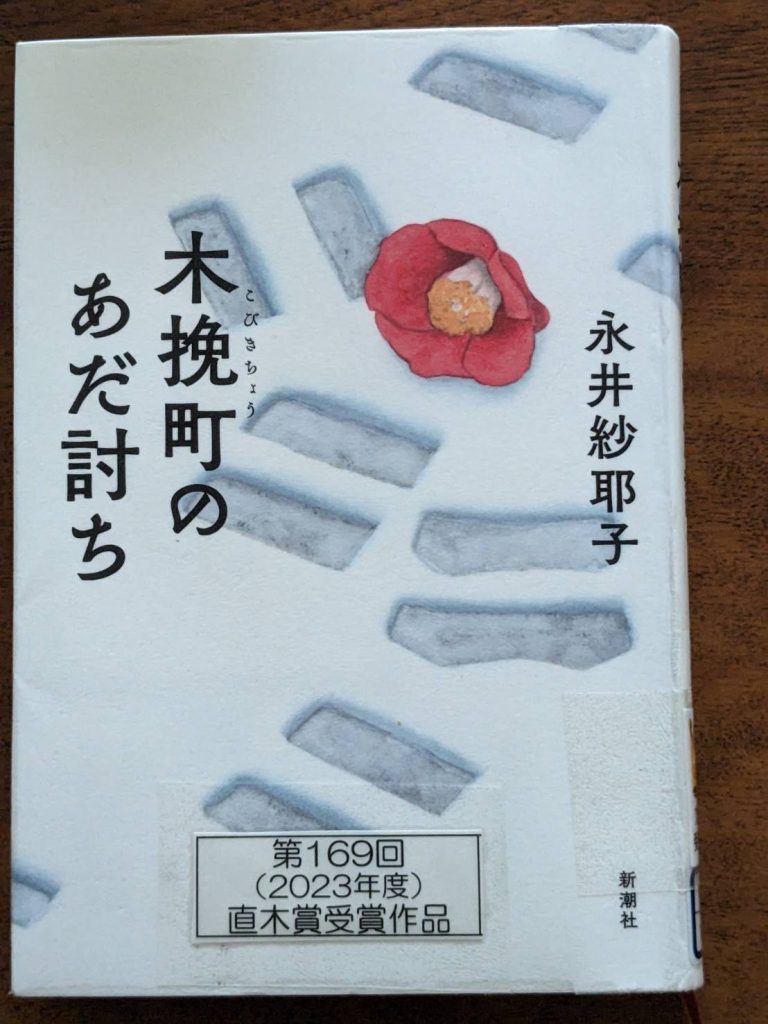

永井紗耶子著『木挽町のあだ討ち』(新潮社)を読む。

永井さんの本(作品)を読むのはこれで3冊目。

第169回(2023年度)直木賞と第35回山本周五郎賞のダブル受賞作品。

時は江戸時代、舞台は江戸。

睦月(旧暦1月)、晦日(みそか)の雪の降る戌の刻(午後7時~9時頃)に、芝居小屋がある木挽町の裏通りで「仇討ち」があった。

菊之助という若い武士が、父親を殺した下男・作兵衛を斬り、無事仇討ちを成し遂げたのだ。

その2年後、菊之助の縁者である若い侍が木挽町を訪れ、菊之助と深い関係のあった芝居小屋で働く人々(5人)にその「仇討ち」について聞いて回る。

「仇討ち」の真相は、とても意外なものだった。

小説のタイトルは「仇討ち」ではなく「あだ討ち」である。

5人それぞれの語り口は落語を聞いているようで心地よい。

また、一人ひとりのこれまでの人生も明かされ、それらもとても興味深かった。

菊之助と彼らとの心温まる交流も美しい。

永井さんに「やられた!」という感想である。

☆5つ(5個中)の作品だ。

時代小説を読んだことがない人にもオススメの作品である。

少し時間を置いて、もう一度読み返してみたい。